こんにちは、つかなむです

今回は音感と音色の聞き取りについてお話しします。

楽器が変わると音色が変わり、同じメロディでも違うように感じてしまうことがあります。これに慣れないと、オーケストラのチューニング時などで苦労することもあります。では、音色が変わっても正しく音を聞き取れるようにするには、どのように音感を鍛えればよいのでしょうか?

音楽と音の3要素

音楽にはリズム、メロディ、ハーモニーという3つの基本要素があります。そして、音自体にも3つの要素があります。

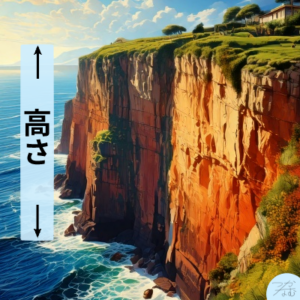

- 高さ(音波の周波数) – どの音程かを決める要素。

- 大きさ(音波の振幅) – 音の強弱。

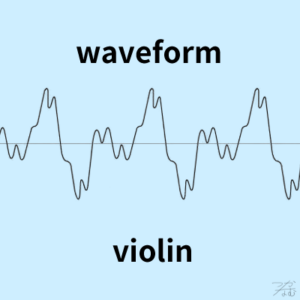

- 音色 – 楽器や奏法によって変化する音の質感。

音感を鍛えるには、このうち**「高さ」を正確に聞き取る力**が特に重要になります。音色が変わっても、同じ高さの音だと認識できるようになることが目標です。

音感を鍛える方法

1. 絶対音感ではなく、相対音感を意識する

絶対音感を持っていない場合でも、相対音感を鍛えることで音色が変わっても音の高さを聞き取れるようになります。

- 基準となる音を決めて、そこから音程を感じる練習をしましょう。

- ピアノ、弦楽器、管楽器など異なる楽器の音を比較しながら、同じ音程を感じ取る練習をすると効果的です。

2. ハミングで音を確認する

楽器の音色に惑わされず、正しく音を聞き取るために、

- 聞こえた音をハミングしてみる

- 自分で歌ってみて、同じ音程かどうかを確かめる

というトレーニングが役立ちます。

3. チューナーを活用する

耳で聞いた音の高さが正しいかどうかを確認するために、

- 楽器の音をチューナーで測定し、正しい音程を意識する

- 異なる楽器の音をチューナーでチェックして比べる

ことで、音色の違いに惑わされず音を聞き取る力がついてきます。

4. 異なる楽器の音を聴き比べる

- 同じメロディを異なる楽器で聴いて、音程の違いがないことを確認する

- オーケストラの演奏を聴いて、同じ音を別の楽器が引き継ぐ瞬間を探してみる

このように、音色が変わっても音程は変わらないことを耳で覚えることが重要です。

5. 和音を使った練習

音程感を鍛えるために、和音(コード)を使った練習も効果的です。

- ルート音を基準にして、3度や5度の音程を意識する

- 和音を聴いて、どの音が鳴っているか分析する

これを続けることで、音色の違いに惑わされずに音を聞き取る力が養われます。

まとめ

- 音楽にはリズム、メロディ、ハーモニーがあり、音には高さ、大きさ、音色の3要素がある

- 音色が変わっても音程を正しく聞き取るには、相対音感を鍛えることが重要

- ハミングやチューナーを活用しながら、異なる楽器の音を聴き比べる練習をしよう

- 和音を活用することで、音程感をより鍛えられる

音色に惑わされず、しっかりと音程を聞き取れるようになると、合奏やオーケストラでの演奏がよりスムーズになります。日々の練習に取り入れてみてください!

楽器はそれぞれ「歌声」を持っており、それを引き出すのは練習しかない

by セルゲイ・ナカリャコフ

音色が違っても、楽器が変わっても、しっかりとその「歌声」を感じ取れる耳を育てましょう。

それではまた!

コメント